第10回・11回ミーティング報告

活動会員 杉山暁子・桑田道子

10月1日土曜日に第10回、11月19日土曜日に第11回「面会サポートプロジェクト」のミーティングを女性ライフサイクル研究所・大阪本社にて実施しました。両ミーティングにおいて、WAM(独立行政法人福祉医療機構)からの助成で行っている「離婚家庭に育つ子どもたちへのサポート事業 -子どもと非同居家族を取り巻く状況についての実態調査-」の進捗状況と今後の進め方について検討し、継続して読み進めている「NYSPCC Professionals' Handbook on Providing Supervised Visitation」第6章(最終章)の読み合わせを行いました。

第6章では、スタッフ側の守秘、中立性、倫理性、子どもを迎える準備について紹介されています。そのなかの「子どもを迎える準備」で、近年の研究結果から58%の子どもが面会センターに来る理由について説明を受けていないことや、比較的年齢の高い子どもはセンターに来た理由をある程度理解しているが7歳以下の子どもは全く理解していなかったことという現状があることを指摘して、小さな子どもにもきちんと理解できるように説明する必要があることが述べられています。スタッフや親は、子どもの年齢や発達に応じた準備の仕方や子どもに前もって会場を案内する等、面会開始時に子どもが不安にならないよう心理状態に配慮する必要があるという記述が印象に残っています。

助成事業は、当事者(子どもを連れて離婚された方)の方々にお子さんと元配偶者との面会交流についてどのように考えておられるかを伺う質問紙による調査(次頁参照)の配布状況、当事者インタビュー実施のための打ち合わせ、専門家(法学・医学・心理学・社会福祉等から離婚後の家族に関わる職業に従事されている方)へ、現状における面会の可能性と必要性や、離婚家庭に育つ子どもたちへの支援について伺ったインタビュー内容の情報共有を行いました。

5月のアメリカ視察から始まった助成事業は、現在、報告書作成のために調査内容をまとめる段階となりました。プロジェクトのメンバーはそれぞれ平日仕事があるなか、時間調整を工夫して協力しながら活動しているのですが、残りの調査も身を引き締めて取り組みたいと思っています。

離れて暮らす親子の面会・交流についてのアンケート調査より

活動会員 五味幸子・亀田佐知子・後藤晶子

離婚家庭に育つ子どもたちへのサポート事業の一環として実施中の<離れて暮らす親子の面会・交流についてのアンケート調査>から、途中経過を報告します。

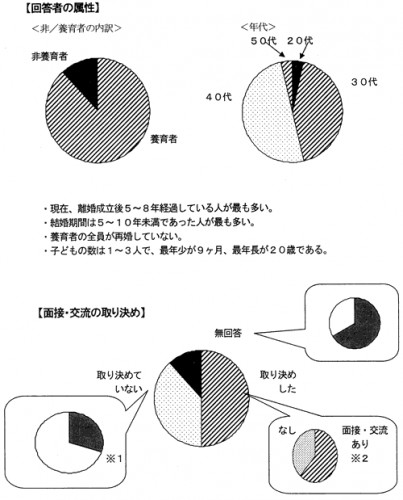

子どもを連れて離婚(別居)されている方を対象としたこの調査は、現時点で約30通の回答が得られています。アンケートの内容は、離れて暮らしている実親子の状況を含め、離婚事由や元配偶者の方について尋ねるデリケートな問題ですので、選択式回答や順序などアンケート協力者が応じやすいよう配慮しました。3月末に発行予定のプロジェクト報告書にて詳細な結果を発表しますが、このニュースレターではアンケートから得られたコメントをピックアップして紹介します。

※1:面接の取り決めをしていない人には

・一切、離れて暮らす実親との面接・交流をとらせるつもりがないため。

・親子であることに変わりなく、会いたい時に会うのは当然だと考えているため取り決めすることが不自然。

と、離れて暮らす親子の面会・交流に肯定的、否定的どちらの意見もあった。

[コメント]

・相手方から何の要求もなかった。

・向こうが子どもに対する愛情がなく、会いたいと思っていないよう。

・離れることに全神経を集中させていたので、そこまでの精神的余裕はなかった。

※2:面接の取り決めをした人は大きく分けて、

・調停を早期終了させるために同意した。

・子どもにとっては父親だから会うのは当然だと思っている。

と2つの意見に分けられた。またグラフのように、取り決めはしたが実際に面会もしくはメールや電話、手紙などなんらかの交流をもっているケースは約60%である。

[コメント]

・調停を早期に成立させるため(納得いく状況ではなかったが)弁護士や調停委員のすすめに同意してしまった。

・子どもは元配偶者を慕っており、男の子にとって男親は大切な存在だと思ったので、面会は必要と思ったし、元配偶者も望んだため。

・離婚で親同士は他人となっても子どもにとってはかけがえのない父親・母親であるから、親としての責任を果たすため。

・当初は面接させたくなかたのですが弁護士や離婚歴のある友人から面会は大切

と言われ、子どもが思春期になった時のことも考えて小さい頃から面接をしておく必要があると思ったので取り決めました。

以上、簡単にご紹介しましたが、他、

●実際にどのように面会・交流を行っているか、その内容

●面会・交流を行っていてよかったと思う点、問題点

●養育費との関係

●第三者による面接・交流サポートサービス

など、アンケートは続きます。

最後に、面接・交流に関して自由筆記欄を設けたところ、回答者の多くが記入され、離れて暮らす親子の交流について、ご自分の離婚、また子育てについて率直な気持ち、ご意見を寄せてくれています。

また、今回は匿名のアンケートでしたが3分の1の方が「サポートサービスの案内を希望する」「インタビューに協力してもよい」と答えられ、氏名・住所など連絡先を書いておられます。

離婚を乗り越えられ、今、しっかりと子どもを背負って生きておられる方々からとても貴重なご意見を頂くことができました。これらのアンケート結果を真摯に受け止め、良いサービスを提供するプロバイダーとなるよう丁寧に土台作りをしていきたいと思っています。

(ニュースレター第14号/2006年2月)