2011年1~3月の活動報告

正会員 渡邉佳代

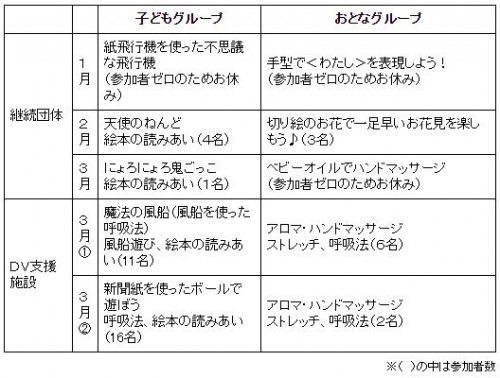

DV子どもプロジェクトでは、1~3月には毎月実施している継続団体で、そして3月は単発プログラムとしてDV支援施設で2回に渡り、派遣プログラムを実施しました。プログラムの内容は、以下の表の通りです。

派遣プログラムを行うに当たって、1月のプログラムの前には、毎年恒例のスタッフ・オリエンテーションを行いました。昨年の養成講座の受講により、今年も3名の新メンバーを迎え、オリエンテーションではスタッフの顔合わせと、プログラム・マニュアルやボランティア心得の確認を行いました。

プログラムでは常に活動の意義を振り返り、長期的展望を持ちながら、自分の力や生活上の時間、エネルギー配分を考慮して主体的に参加することや、チームとして、スタッフ同士が互いにフォローしながら活動していくことを子プロでは大切にしています。また、プログラムは親子が生活している場に近く、より社会に開かれた場であり、集団での体験や社会性についても大切に扱っていくため、他者に対する暴言・暴力があった場合や子ども同士のトラブルがあった場合は、その行為の意味を受け止めるだけではなく、スタッフが言葉による葛藤解決を手助けするなど介入します。

プログラムの中で、親子に関わったり他のスタッフの言動を見て、関わりに戸惑うことや「あれ?」と思うことがあります。複数のスタッフがそれぞれの思いを持ちながらチームプレイを目指していくには、如何にスタッフ同士でフォローし合い、コミュニケーションを取り合えるかが課題となるでしょう。そのため、子プロではプログラムの事前・事後のミーティングなどで、不安に感じることや気になった点などを共有していくことを大切にしています。

子プロメンバーは複数の大学から学生スタッフを迎え、また2009年度から立命館大学の実習生を受け入れています。私自身、援助者を目指す学生さんに、子プロの活動を通して何を学んでほしいのか、何を得てほしいのか、悩みながら試行錯誤を続けてきました。子プロの活動では、DV・虐待被害にあった母子への介入や地域で行うトラウマ回復支援の手法を学ぶきっかけになるでしょう。しかし、それ以上に私が願うことは、援助者自身が人とつながりの中で、悩みや不安、戸惑いを抱えながら、安心・安全を感じられるような関係性を主体的に切り拓いていくことです。自らが助けられ上手になってほしいし、また逆の立場になった際には助け上手な先輩になっていってほしいと願っています。

複数のスタッフでプログラムを企画・実施していくには、1人ひとりがプログラムを楽しい時間にしようと積極的な姿勢を持つことや、他者の良いところを見い出し、実際に肯定的なフィードバックを伝え合うことなどが、スタッフ同士の安心・安全につながることでしょう。親子が安心・安全を感じられ、スタッフ自身も安心・安全を感じられるプログラムを創っていくために、1人ひとりができることを考えてほしい――そうスタッフに伝え続けてきましたが、それをしっかりと受け止めていただき、子プロの活動を大切にしてくださっている思いをスタッフから寄せていただきました。今回は、現在子プロで中心になって活動してくださっているスタッフからのメッセージを紹介いたします。これからも、子プロという活動自体が、安心とつながりのコミュニティであれるよう努めていきたいと考えています。

●子プロの活動で得たもの

活動会員 鳥元千栄

子プロの活動で、私は多くのものを得る事ができ、考え方や行動の変化に繋がりました。

参加初期、私にとってこの活動は「勉強の1つ」という位置づけでした。大学院生だった私にとって、活動は大学院では学べない勉強を出来る場であり、参加する母子も他の活動会員も勉強の一環でしかありませんでした。

しかし、参加を続けていくうちに変化が生じました。1番の変化は、参加する母子にとっての活動の意味を考えるようになった事です。「参加してくれる母子にとって、この活動はどういう意味を持っているのか?」という事を考え出し、活動へ参加する意味が変化しました。そして、参加してくれている母子にとって、「よい関わりの仕方は何なのか?」を考えるようになり、また、他の活動会員の動きや言葉の意味を考えるようになっていきました。それは臨床の場として子プロを実感することになりました。

私はこの活動に参加する事が出来て、良かったと思っています。

●子プロの活動を通して

活動会員 服部一史

私は、2009年度にボランティア養成講座を受け、2011年現在もDV子どもプロジェクトに関わらせていただいています。私達が行っているのは、派遣型のプログラムであるため、どのようなプログラム内容にするのかを、その回のファシリテーター及びコファシリテーターを中心に話し合い決定しています。時間配分、声かけの仕方、遊びの発展の仕方など、プログラム開始数週間前から行っているため、話し合いの時点ですでにプログラムが開始していると言ってもいいかと思っています。

しかし、実際は当日になるまで、何人の参加者が来るのか、どのような人なのか等、色々と分からない部分が多いのが事実です。そのため、参加者の人数が多すぎると、参加者側の流れにのまれてしまいそうになったりしてしまいます。ただ、プログラムはファシリテーター1人で進めるものではなく、コファシリや補助スタッフなど、周りのスタッフと一緒に進めていくものであるため、困った時は助け合いながら行えるのが利点だと感じています。また、参加者が1人の時もあれば大勢の時など様々ですが、参加者が見せてくれる笑顔や楽しそうな行動を見られるだけでも、このプログラムを行っている意義があるように思われます。まだまだスタッフの数が多くなく、参加できる日にちも人によって様々であるため、参加出来るスタッフの数を安定させていくところが課題であるように思います。

●母親グループの中で感じること

~2つの異なるグループでの体験を通して~

活動会員 福田央子

母親グループ(以下母親G)で活動をさせてもらうようになって1年と少しが経ちます。その間に、子プロが派遣プログラムを始めてから継続している母親Gと、新しいDV支援施設での単発の母親Gに参加しました。DV被害を逃れてから数年が経つ方の多い継続Gと、まだ渦中にある方ばかりの単発Gでは、お母さん方の様子が大きく異なり、それによってグループに求められるものも随分異なるように感じます。

後者では、とにかくお母さん方が少しでもほっとできる時間を作ることが第1で、毎回実施するアロマ・マッサージを、とても喜んでもらえていると感じます。継続の母親Gでは、これまでのマッサージやストレッチに加えて、絵本の読み合わせや切り絵など、お母さん方が主体的に参加して楽しめる時間作りが大切であるように思います。

このような中で、それぞれのお母さん方にあったプログラム作りや進行、またお母さん方との関係性を意識しながら関わること、そして子どもGとの連携を大切にすることが、私自身にとって忘れてはならない課題であり、また大きな学びにつながることでもあると感じています。新しい年度が始まり、スタッフ側にも新しい方々が参加してくださることと思います。どうぞよろしくお願いします。

(ニュースレター35号/2011年5月)